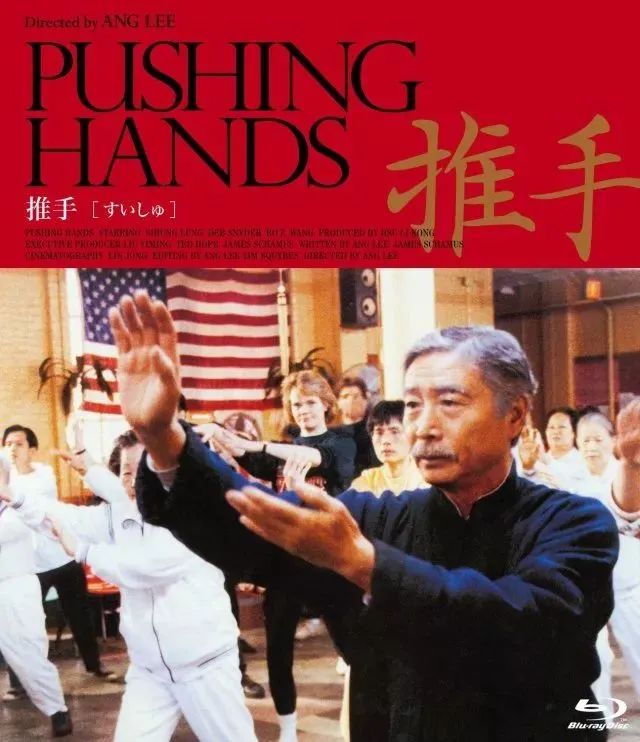

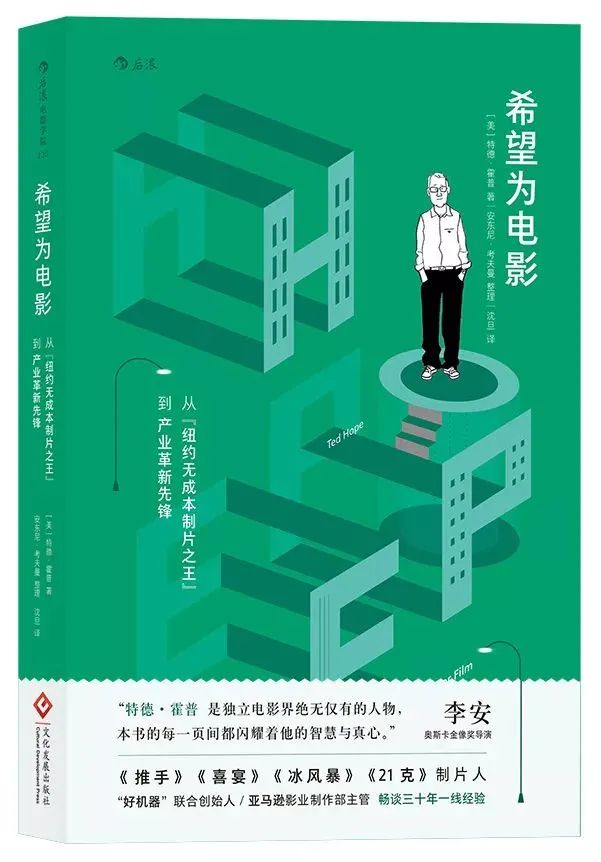

「一个穿着风衣、手拿塑料袋、外表谦和的亚洲人走了进来。这是“纽约无成本制片之王”特德·霍普(Ted Hope)描述第一次见到李安的情景。在此之前,霍普因为看过李安毕业作品《分界线》,而注意到这位才华横溢的年轻人。而李安经过朋友介绍,来见这位“纽约唯一一个可以用非常低的预算把电影做好的人”。于是很自然地就发生了开头的这段对话。这次见面,开启了霍普与李安的合作之路。霍普作为制片人与李安合作了早期几部作品,他发掘并亲身见证了这位当代杰出导演的冉冉升起!今天让我们听听霍普讲述世纪之交的纽约电影圈,尚未成名的李安是什么样的,“李安电影”工作方式是如何形成的幕后故事!本文摘选自特德·霍普著作《希望为电影:从“纽约无成本制片之王”到产业革新先锋》(已由后浪出版公司出版)这看似是一句无关痛痒的话。但对于好机器公司合作过的最赚钱、最受尊敬的导演李安来说,这可不只是一句提出要思考一下的无心之语。因为李安真的会花一分钟去思考一下,甚至比一分钟久得多。可能你和他说了什么事,他点头表示知道了。然后你就去忙别的事,比如吃了个午饭,再接着做别的事了。这时,李安会来回答你几个小时之前问他的问题,而他自己常常不觉得时间已经过去了,或是期间已经发生了其他事情。他就像是仍在之前那个时刻那样,同样还要求你也回到提问的那个时刻。于是我们明白要给李安充分的时间,因为他常常会因此提出一些重要的或者绝妙的点子。在他拍摄早期的电影《推手》和《喜宴》时,助理导演或是其他剧组成员会忧虑地跑来对我说:“李安又进入那种状态了。”于是,我会向片场望去,看到的往往是李安一动不动、皱着眉头,或若有所思的样子。他正在思考,许多同事则站在一旁盯着他看。我们在拍电影的时候很容易陷入一种惯性思维,以为每个导演都会遵循某种固定的工作方式。这种“一刀切”的思想正在腐蚀电影制作。但李安让我意识到,如同每个工作人员、每个演员那样,每个导演都是独特的,都有着自己的步调、风格和洞察力。而制片人的(其实也是所有合作伙伴的)任务是了解并保护这个导演独特的工作方式。这里没有规律可循,只能以这种原则为中心,为导演量身定做制片方式。对于李安来说,他的一些特点可能来源于他的文化背景。他出生于台湾,直到 20 世纪 70 年代才搬来美国就读伊利诺伊大学香槟分校,而后又在纽约大学帝势艺术学院继续深造。但是,光看成长背景还远远不够,我们还需要考虑到每个人作为个体的独特性。我在纽约大学读书的时候有幸看过李安的毕业作品《分界线》( Fine Line )。我认为这是纽约大学出品的最好的短片之一。短片的主演是查兹·帕尔明特瑞( Chazz Palminteri ),这是他出演的第一个角色。短片讲述了一个小意大利的高加索男孩和一个唐人街女孩的爱情故事。影片采用手持摄影,生动真挚。早在那时,李安就已经清楚地知道如何用镜头捕捉情绪。但我对他一无所知。我甚至以为他是个意大利人,因为他(和马丁·斯科塞斯一样)上的是纽约大学,而且他影片的背景是在小意大利。我还认为他的名字一定是个艺名,一个名叫“安格尔 - 伊”(Angle-E)的美籍意大利人。那是一个充斥着涂鸦和标签的时代。我就是喜欢瞎猜,能怎么办呢。在我刚开始做制片人的时候,我曾经列过一个想要合作的导演名单,上面有李安、妮科尔·霍洛芬瑟(Nicole Holofcener)、凯莉·赖卡特(Kelly Reichardt)、菲尔·莫里森(Phil Morrison)和马克·弗里德伯格(Mark Friedberg ),他后来成了一名优秀的美术总监,参与了许多部李安的电影)。后来,当我真正开始去找导演时,李安就是我找的第一个人。而且,当我向詹姆斯·沙姆斯那样的潜在合作伙伴阐述道想要创立一个制片人主导、导演驱动的电影公司时,我总会想到李安。万事俱备,只差找到李安了——但我没有联系到他。我翻遍了纽约电话黄页(那时还没有网络),我也给他的经纪人打过电话,但他并没有与我合作的打算。直到李安来找我了。一切真是太巧了。那是在 1990 年,要不是我放弃去圣丹斯电影节,我可能永远都不会认识李安。那年,詹姆斯担任了托德·海因斯( Todd Haynes )《毒药》( Poison )一片的行政制片人( executive producer ),而我则当了哈尔·哈特利《信任》( Trust )一片的执行制片人。由于当时还没有会计软件,所以必须有人留下来清算账务。而圣丹斯在那时只是个默默无闻的小电影节。于是,我想:“我去电影节干嘛?还是个远在犹他州的电影节。我可是个制片人。”于是,我坐在特里贝克一个混乱的街区(没错,特里贝克也有过混乱的街区)中,一家叫“纽约娃娃”的脱衣舞夜总会楼上的小办公室里,清算公司第一年的账务。然后,一个穿着风衣,手拿塑料袋,外表谦和的亚洲人走了进来。他说道:“打扰了。”我不知道他是谁,也不知道他为什么会来。他接着说:“我是李安。再不拍电影我就要死了。”他把袋子放在我桌上。里面有两部剧本,《推手》和《喜宴》。这两个剧本都参加了一个台湾地区的剧本比赛,并赢得了奖金。我俩共同的朋友大卫·拉瑟森( David Lasserson )告诉他,我是纽约唯一一个可以用这么低的预算把电影做好的人。有钱拍一部电影并且知道会有更多的钱来拍下一部电影可谓是一件幸事。但光有这些仍不足以把事情做好。我们需要想方设法节省开支。李安非常急切地想要拍电影,所以为了完成他的电影他在所不惜。如果他只能筹到这点钱的话,他一定会找到解决的办法。我们一开始合作,我就明显地感觉到,就算有了正确的态度,要和李安一起拍片并不那么容易。他有自己风格上、文化上、个性上独特的行为方式。我们用 35mm 胶片,花了 18 天时间拍完了李安的第一部电影《推手》,总成本大约为 35 万美元。在这之中的每一天都是那么漫长,而且一天比一天漫长。由于当时工会和众制片厂有争执,所以纽约的电影工作者们都没有工作可做。因此,我们剧组的每个人都因为能有事可做感到非常高兴。由于《推手》中有一部分是中文的,人们都觉得这部影片不会成什么气候。那时候,美国电影,尤其是独立电影都没法在圣丹斯卖上几百万美元,也不太可能会有什么海外的影响力。所以,这部电影对剧组的人来说只是让他们能有个工作罢了,其他一无是处。人们只是来工作,仅此而已。但由于预算实在太低,我仍然觉得我们的资金就像是消失在时间的缝隙中了一样。我必须要更合理、更高效地完成制作。我们常常因为拿不定主意而浪费资源。在制作低成本影片的时候,你通常没有时间思考,每秒钟都在行动,都在解决问题。我们本应该超前考虑问题,但实际上却频频落后。从我制片人的角度来看,如果我们不换掉当时的助理导演,不仔细规划每场日戏和夜戏,我们绝对无法按期完成拍摄。由于想和做之间常常有一段要命的距离,所以我想了几天才开始行动。我在察觉到问题的严重性后,终于决定换掉助理导演,列出了制作日程并要求执行。对,我们要来真的了。由于我们的资金已经不够再找一个助理导演了,于是我干脆就当起了助理导演。事情开始起了变化。如果李安想要完成电影拍摄,剧组必须要遵照严格的指令,因此能有一个权威的领导在片场坐镇对他来说再好不过了。每天开工前我们都要过一遍分镜表和拍摄计划,每天收工后都要过一遍第二天的计划,在拍摄过程中也需要常常重复这样的工作。我们还需要常常告诉李安现在的拍摄进度是提前了还是落后了,然后接下去要怎么做。如果我们没法让李安和摄影指导拿定主意,或是偏离拍摄计划,影片的制作就容易搁浅;但如果他们都能果断决策,我们就能飞速完成任务。剧组成员都会响应果断的决策。但到后来,他们习惯于总是响应决策了。(讽刺的是,我觉得可能因为他的前两部电影制作得过于严格,李安在之后的电影中总是希望能有更多灵活的、即兴的创作。)那段时间,我和李安私交甚密。那是因为,由于电影的制作经费很紧张,我不仅要担任制片人和助理导演,同时还是李安的司机。我会载着他在往返片场和他位于白原镇的家之间的路上讨论拍摄计划。但在每天工作了 15 小时之后,你已经很难专注地开车了,这个导演也已经累到常常忘了自己家在哪。我以为我已经清楚去他家的路,但一次次的,我们不是开过了,转错弯了,就是下高速的时候下错出口了。很多时候,我们已经离那个该转弯的路口两三千米了,李安才突然想到说:“嘿,你错过那个路口了!”——这句话对许多电影制片人来说是个很恰当的比喻(“错过路口”:miss the turn ,亦可以指“错失机会”)。「李安:我不是很温柔的人,我觉得做人可以很温柔很中庸,做艺术不能手软。我喜欢像鹅的脖子一样,很圆润,但是底下折了三折,这样我觉得比较安心和对得起观众。」李安从纽约大学毕业后的六年间,大部分时间都待在家里写作、做饭和带孩子。众所周知,李安是一个很有才华的人,这一点从他拍的短片就能看出来。但是,因为他不是那种善于向大人物推销自己的人,他的成就与他的能力并不相当。所以,从他拍完第一部长片到第四部长片《理智与情感》( Sense and Sensibility )中的这段时间里,他住的那栋公寓里的其他人根本不知道他们的邻居是这个时代最伟大的导演之一。在完成《冰风暴》之后,我们都劝李安搬家,给他的家人找个像样的房子住(他后来终于这样做了)。毕竟,那时候他已经赚了不少钱了。你可能会将李安的原地不动理解成奇怪的行为,但他其实只是极度专注在他的工作上而已。当你看到李安的时候,你可能常常会想,他是不是又在“花时间想事情”了。他可能确实花了好多时间来思考,但他绝不会做出轻率的决定。李安有一个独特的本领,就是他似乎能在拍摄的时候看到整部电影,并在脑海中紧紧地把控整部影片:如何将镜头组合在一起并让它们相互呼应;如何用场景来营造观众的期待;如何发展人物等。当你脑海中充满了创造一整个世界时会遇到的难题时,你几乎无法思考其他事情。而且对于李安来说,他似乎并不只是在思考他手头正在拍摄的这部电影,他还会考虑当前的工作对于他要创造的下一个世界会有什么样的帮助。所以说,如果他错过了几个路口,或是在原地比别人站得更久,一点也不奇怪。许多人都在那时候学会了要换个角度思考。如果制片人的任务之一是激励导演去实现他们的梦想,去追寻人人支持的愿景,那任务之二就是把梦想拉回现实,让导演了解到用他们所拥有的资源可以达到怎样的效果。制片人的第三个任务是帮助导演认识到:这些不足也有其积极的一面。李安在拍摄他的早期作品的时候就已经了解到各种各样的不足是如何对拍摄产生积极影响的了。他因此非常明确完成一部电影所需要的时间和怎样有效地利用这个时间。他也非常清楚什么时候可以停下来思考问题,来确保能以他自己的方式进行下去。在李安声名鹊起之前,我常常需要去找那些能接受李安的人来合作。但这着实不太容易。李安是一个温和的好人,但他常常让人难以捉摸,有时还会严格要求别人来给出他要的东西。我需要找到那些不会被这一点吓跑,也不会将李安不直接和你交流误解为他没有意见的人。美国人通常希望领导者决策果断,而我觉得电影圈似乎对不符合这一点的人存在偏见。放到片场上来说,这种偏见常常会对非美籍导演或者女导演不利,因为他们的行事风格不同。但我们需要学会接受不同的领导风格,否则我们很可能会失去与许多出色的艺术家共事和碰撞的机会。但有时,我们却好像在说不同的语言。在拍李安的第二部电影《喜宴》时,我们给年轻的女主角挑完衣服,一切都已经安排妥当。但李安却示意停下来。当时我们已经完全准备好开拍了——至少我是这么认为的。那天,我们要拍的是金素梅的戏。当她穿着我们挑选的服装出现时,李安一脸痛苦的样子。我得弄清楚为什么。就在那一瞬间,我突然明白了过来,李安从来不会站出来表示自己不喜欢什么东西。所以,给李安制作电影首先要学会怎么问他问题,比如“有什么需要提高的地方吗?”光问“你喜欢这个镜头吗?”是不够的。你得问他“我们要不要再拍一条?”你得琢磨出怎么问他才管用。这么一来,李安也习惯了这种拍出“李安电影”的工作方式了。我和《卧虎藏龙》、《绿巨人浩克》( The Hulk )、《断背山》( Brokeback Mountain )的剧组成员谈过这个问题,许多人向我反映过类似的情况。而且这种情况在制作期间仍然存在,几乎在整个后期制作阶段都会出现。李安会说:“要有些羊从山上来。”人们会回答他说:“为什么?现在的这些羊有什么问题吗?你是不是要多加几只羊?”“对,”问了他一大堆问题后,他终于回答说,“我想要再加几只羊。”每个人都有得到自己想要的东西的方法。制片人常常需要想办法让大家达成共识:找到人人同意的可行方法。许多导演都跟我讲过他们妥协的过程:通常一开始只是一个较为公平的妥协,但到后来就发展成了一系列的妥协,一而再再而三的妥协,到最后甚至已经远远背离了他们进入电影行业的初衷(这样的妥协过程常常是他们在和好莱坞制作班底合作时所“害怕”的)。作者:[美] 特德·霍普/Ted Hope

出版社:后浪丨文化发展出版社

副标题:从“纽约无成本制片之王”到产业革新先锋

原作名:Hope for Film

译者:沈旦

“特德·霍普是独立电影界绝无仅有的人物,本书的每一页间都闪耀着他的智慧与真心。身为电影制片人是怎样的一种体验?从在《席德与南茜》的片场打杂开始,特德·霍普已经在美国独立电影圈里磨练了近三十年。如今,他已走在电影界数字变革的前端,名列《连线》杂志“25名正为打造令人难以置信的‘未来世界’而努力的天才”、《综艺》杂志“全球娱乐业中最有影响力的500位商业领导者”。“做电影”这份工作从来都不那么简单,不那么稳定,甚至不那么“体面”……可他却说,没有比这更好的工作了!声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

文/特德·霍普 来源/导演帮(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/pDEMcNDfxAbD78pBN78wNA

表情

添加图片

发表评论