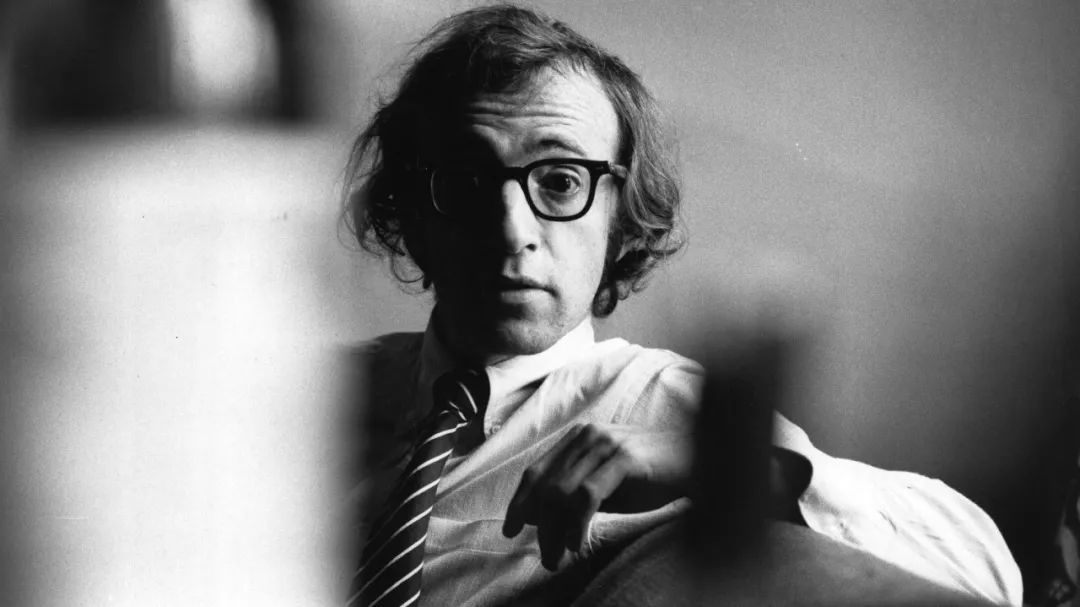

甜茶和伍迪·艾伦合作的新片《纽约的一个雨天》,在挪威和韩国成绩瞩目,电影依旧是高辨识度的——话痨式知识青(老)年(头)风格。伍迪·艾伦,美国著名导演、演员、作家。1935年生于纽约布鲁克林,15岁起为报纸、广播撰写专栏,后成为喜剧演员,1969年正式开启导演生涯,以惊人的拍摄速度和数量著称,至今拍摄50多部影片,风格独树一帜。作为世界影坛中最独特、最具魅力的导演之一,伍迪·艾伦被誉为“继卓别林后最杰出的喜剧天才”。1977年凭借《安妮·霍尔》包揽四项奥斯卡金像奖,从此蜚声国际,此后《开罗紫玫瑰》《汉娜姐妹》等作品均获奖无数。他的电影以反讽的剧情和机智的台词著称,用充满智慧的幽默解析人生、讽刺人性,在知识分子与普通观众间都有着极高的声誉,也因此被称为“美国电影界唯一的知识分子”。今天为大家带来《我心深处》中瑞典著名影评人史提格·比约克曼就相关作品采访伍迪·艾伦的片段。史提格:我发现《安妮·霍尔》中还有一处可能也受到了伯格曼的影响,那就是你从这部电影开始,使用了同一种片头字体,非常简洁,再也没有换过,伯格曼也是如此。伍迪:我并不知道他也是这样,我从来没想过这个问题。其实我最初的意图并不在此,我在《香蕉》和《性爱宝典》中使用了很华丽的片头字体,但我忍不住想:“花很多钱在字体上真是愚蠢的做法,典型的美国作风,从今往后我要用最便宜的字体,最朴素的那种。”于是我挑了一种喜欢的字体,从此再也没换过。毕竟,片头字幕的用处何在呢?不过是传递简单的信息而已。史提格:关于回忆,你说过这么一句话:“我在处理现实与幻想的关系上有困难。”伍迪:没错,这也是我多部电影的主题。回忆童年的方式有很多种,有时候我会想起一些难过的经历,有时候回忆会把难过放大。客观准确的回忆是很难做到的。史提格:你在《安妮·霍尔》中饰演的角色是一位运动达人,这在你的电影中很少见,你本人是不是对这方面兴味索然?伍迪:恰恰相反,我年轻时一直是很棒的运动员。没有人料到这一点,但其实我非常擅长体育运动,直到今天仍然是一个体育迷。剧院的氛围远不如一场好比赛那样激动人心,现在我也喜欢经常看各种体育比赛。伍迪:太多了。棒球、篮球、拳击、足球、网球、高尔夫……几乎没有我不喜欢的运动。在伦敦的时候我非常爱看板球比赛,那是一项美国人从来无法理解的运动,但我很快就迷上了。史提格:很少见你的电影参加国外举办的电影节,这是你为自己设立的一条原则吗?伍迪:有时我会把电影送去电影节,但是从不参加比赛,因为我不想和他们比。电影不是拍来参加比赛的,应该是让人欣赏的,所以我很乐意把电影送去戛纳、威尼斯或者其他电影节参展。我本人从来不去这些电影节,我知道他们会怀疑我的做法带有政治意味,就好像奥林匹克比赛一样,刚开始是一个单纯美好的想法,但逐渐沦为一种政治宣传。史提格:《我心深处》几乎没有用到音乐,取而代之你用的是氛围音效,比如海浪声、风声等等。伍迪:那时我刚拍完《安妮·霍尔》,仍处于对音乐毫无头绪的阶段,因此,既然《安妮·霍尔》没有用音乐,那么《我心深处》干脆也不用了。当时的我正处于转变期,配乐的选择也慢慢开始过渡到具有我个人风格的音乐。我想既然这是一部严肃的电影,就不需要音乐,但还是要有某种氛围感。史提格:电影的开头有一个场景是姐妹俩站在窗边,结尾处也是同样的场景,形成了一种对称结构。伍迪:我们一度考虑过要给电影取名为《窗》,后来戈登·威利斯执导的第一部电影就叫《窗》。史提格:下一个镜头突然切换到片中的父亲(E.G.马绍尔饰演)站在办公室窗边的特写。他背对着镜头,简短地道出了过去的经历。你是在什么时候决定把这一幕放在电影的开头的?伍迪:这个场景原本出现在电影后面的部分,但剪片子的时候我和拉夫·罗森布鲁姆一边看一边想:“把这一幕放在电影的前面应该会起到不一样的效果。”史提格:还记得为什么要这么做吗,是考虑到观众的心理还是有别的原因?伍迪:放在开头能起到一个有趣的铺垫作用。我记得当时我们觉得这场戏如果出现在电影的第三或第四幕会非常有意思,放进去之后我们又琢磨“要是放在结尾处呢?”,但是放在前面完全没问题,因此就没再改动。同样的情况在拍其他电影时也会发生,某个场景被挪到看似无关的地方,这完全是突发奇想。有时我走在街上,类似的想法会突然冒出来。它给了电影某种活力,因为完全是即兴的。史提格:也许是因为《我心深处》出乎所有人意料,因为没有人料到你会拍一部剧情片。伍迪:是的,人们大失所望,好像我打破了某种无形的协议。美国人眼中的剧情片不是这样的,美国人眼中只有那种肥皂剧式的剧情片,而《我心深处》不属于这一类,因此观众不仅是对我一改之前讨喜的喜剧风格感到失望,对剧情本身也不感冒。他们嫌电影太严肃了,但这恰恰是我喜欢的地方。更何况这是我第一次拍剧情片,缺乏技巧和经验,我知道《我心深处》不是一出莎士比亚式的杰作,这只是我的第一次尝试,而观众的态度并不宽容,有人指责我不守信用。伍迪:《我心深处》是我想拍的那种电影,我也尽了最大的努力。我当时想尝试着拍剧情片,并不是彻底地转向,我只是希望它成为我作品的一部分,但也不是那种随随便便的尝试。我不要拍传统的商业剧情片,我要拍最高级的那种剧情片。如果我失败了,那也没关系,但我坚持我的追求。如果我成功了,那这就会是一部了不起的作品。我并没有说我成功了,但我的野心很大,这就是我的想法。这部电影收到了无数负面评论,观众不喜欢令我感到很遗憾。史提格:你怎么想到要在电影开头运用快速的跳切镜头的?就是朱迪·戴维斯离开出租车的那场戏。伍迪:我在《丈夫、太太与情人》中也用过这一招。在处理那些神经质的人物时,我偶尔也会用同样神经质的剪辑方法。我喜欢那种不协调的剪辑风格,所以在这部电影中我随心所欲地剪辑,保持这种快节奏的感觉,想什么时候跳切就什么时候跳切,因为这种节奏完全适用于神经质的角色。在拍摄那场戏之前,我就知道会用到这种跳切的方式,所以拍摄的时候非常自由,因为我知道不需要做无缝剪辑。我想通过这种毫无逻辑的跳切营造出焦虑的感觉。史提格:在“演员”这一节中,你是怎么想到让罗宾·威廉姆斯从头到尾都失焦的?伍迪:我想这么做很久了,所以觉得这部电影是一次很好的机会。具体操作起来特别简单,我经常在片场听见摄影人员喊:“失焦了!”因此很多年前我就想到如果问题不在相机,而是演员本人失焦了,会怎么样?这个人的一生都是失焦的。史提格:那个名叫曲奇的妓女是你电影中少见的黑人女主演,为什么你电影中的黑人角色这么少?伍迪:其实并不比别的电影少。老是有人质疑这一点,但只要去看看别的导演—我不想提任何一个名字—你会发现同样的结果。拍摄自己熟悉的东西是人之常情,而我所熟悉的是我的家庭和我的邻居,我周围的人是我写作的素材来源。我从来不考虑人种的问题,我只根据角色挑选演员,如果角色设定是黑人,我就找黑人演员。人们总是问我为什么《汉娜姐妹》中的女仆是黑人,但事实上百分之九十的那样的家庭都雇用黑人女仆。这些年来总是有人对此抱有疑义,在那些不喜欢我的电影或是不喜欢我本人的人看来,这一点代表我瞧不起黑人,但根本不是这样,我从来没想过这样的问题。选角的时候我也不会考虑社会慈善或平等机遇的问题,我只选适合角色的演员。一旦有人提到这个问题,关于我电影的议论就没完没了。我不想提其他导演的名字,但从来没有人议论过他们的电影,却总有人问我为什么出演我电影的黑人演员这么少。我的回答永远是:“我只选我认为适合角色的演员。”如果我仅仅为了种族多样性而选黑人演员,那就意味着我还要选西班牙裔、华裔、日裔和韩裔。这种愚蠢的观念是反艺术的。史提格:之前我们简单地讨论过菲利普·罗斯,除了他以外还有哪些作家是你一直阅读的?伍迪:从我这一辈来说的话,索尔·贝娄是最重要的作家,菲利普·罗斯也是。过去的作家中也有一些是我非常喜爱的,比如福楼拜、卡夫卡等等。但贝娄和罗斯是我最欣赏的当代作家。当然,和其他人一样,我也很喜欢塞林格,但他的作品很少。伍迪:……我一直活得像一只鸵鸟,这种方式固然有它的缺点,但也有好处,对于作家尤其如此。我喜欢独处,享受独自工作,我不喜欢参与其他活动。比如有的人拍电影,他们享受拍电影的过程,然后在首映会之后举行派对。有的导演喜欢读评论,享受参加奥斯卡典礼受人瞩目的感觉,他和工作人员都是真心享受这个过程,他们并不是肤浅的人。我怀念那种乐趣,但我的感觉并没有那么强烈。当我完成一个作品,就会马上继续创作下一个,其他的我都不在乎。能够不断地产出,而不被任何表扬或批评所影响,我就觉得很快乐。我并不明白,成为一个万人簇拥的大导演,其中的乐趣何在。当然,作为群体的一员享受人与人之间的互动是美好的,但我不会和演员吃饭,不会说很多话,也不会社交,这就是我的处世方式。在伍迪·艾伦编著并主演的电影《呆头鹅》里,他用电影把白日梦和现实生活串联起来,由此探讨两者之间的落差。电影里老是给观众们留下话痨形象的伍迪,并没有把艺术当做自我拯救的路径,如他所言:艺术终究只是知识分子的一种娱乐方式,从来不是艺术家的救赎,它无法令莎士比亚多活一秒。所以他把自己扔进拍电影的过程里面,即兴发挥,享受一切。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

文/小雅 来源/导演帮(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/M7YM9VQUsNPUtBmbWKNh4Q

表情

添加图片

发表评论